जिस दिन महाशक्तियाँ एक-दूसरे की आँखों में आँखें डालकर खड़ी हो जाती हैं, उस दिन पूरी दुनिया को डरना चाहिए। आज वैश्विक राजनीति ठीक उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई है। मंच वही है, पात्र वही हैं, पर खेल की चालें बदल गई हैं।

यह सिर्फ हथियारों के सौदों या कूटनीतिक यात्राओं का दौर नहीं है, यह उस नए महाभारत का आमंत्रण है जिसमें पूरी दुनिया अपने-अपने खेमे तलाश रही है। भारत जैसे देशों के लिए यह समय सबसे कठिन और निर्णायक है।

विश्व राजनीति में उथल पुथल

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

भारत ने 20वीं सदी में दो विश्वयुद्धों को देखा, शीत युद्ध को झेला और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का ऐतिहासिक उदाहरण रखा।

लेकिन आज की परिस्थितियाँ उससे कहीं अधिक जटिल हैं।

आज न तो कोई औपचारिक गुट है, न कोई घोषित युद्ध। फिर भी हथियारों के सौदे, रणनीतिक गठजोड़ और वैश्विक मंचों पर शक्ति प्रदर्शन इस बात के संकेत हैं कि महाशक्तियाँ एक और टकराव की तैयारी में हैं।

अमेरिका का नया खेल: अरबों से सौदा, इज़राइल से दूरी

अमेरिका के राष्ट्रपति का मिडिल ईस्ट दौरा इज़राइल को छोड़कर सऊदी अरब और कतर तक सीमित रहना एक बड़ा कूटनीतिक संकेत है। सऊदी अरब जैसे देशों को अरबों डॉलर के हथियार बेचना अमेरिका की आर्थिक और सामरिक नीति का हिस्सा है।

सवाल यह है कि ये हथियार किसके खिलाफ इस्तेमाल होंगे? क्या अमेरिका मध्य-पूर्व में शिया-सुन्नी संघर्ष को भड़काकर नया व्यापारिक और सैन्य समीकरण गढ़ रहा है?

रूस-चीन की नई जुगलबंदी: भारत के लिए चेतावनी

मॉस्को में विजय दिवस समारोह में चीन और रूस के नेताओं का विशेष मेलजोल इस बात का संकेत है कि दोनों देश मिलकर पश्चिम के खिलाफ नया ध्रुव बना रहे हैं। भारत, जो दशकों से रूस का सामरिक साझेदार रहा है, उसके लिए यह नई जुगलबंदी खतरे की घंटी है। ब्रिक्स में भारत की कमजोर होती स्थिति और चीन-रूस के बढ़ते वर्चस्व ने भारत के लिए नई कूटनीतिक चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं।

तुर्की में संभावित पुतिन-जेलेंस्की मुलाकात: शांति या दिखावा?

रूस और यूक्रेन के बीच संभावित वार्ता भले ही शांति का संदेश देती हो, पर यह भी हो सकता है कि यह एक और रणनीतिक चाल हो। यूक्रेन, जो अभी तक अमेरिका और यूरोप के समर्थन से रूस को आंखें दिखा रहा था, अब अचानक वार्ता की मेज पर आना, यह दुनिया को भ्रमित कर सकता है। यह वार्ता शांति लाएगी या किसी नए संघर्ष की पटकथा लिखेगी, यह कहना कठिन है।

वैश्विक ध्रुवीकरण की दिशा: महाभारत का आधुनिक संस्करण

आज की वैश्विक राजनीति महाभारत की तरह बंटती दिख रही है। एक ओर अमेरिका-यूरोप और उनके सहयोगी देश हैं, दूसरी ओर रूस-चीन और उनके समर्थक देश।

हर देश अपनी स्थिति साधने में जुटा है।

भारत के लिए यह वही समय है जो द्वापर के अर्जुन के सामने आया था, किसके पक्ष में खड़े हों? श्रीकृष्ण की तरह मध्यस्थ बनकर दोनों पक्षों को शांति का मार्ग तो दिखाया जाएगा, पर भारत युद्ध में वहीं खड़ा होगा जहाँ पर धर्म है?

भारत की संवैधानिक और कूटनीतिक जिम्मेदारी: शांति केवल शक्ति से सुरक्षित रहती है

भारतीय संविधान की उद्देशिका में ‘विश्व बंधुत्व’ और ‘शांति’ का उल्लेख है, लेकिन इसे ‘शक्तिहीनता’ का पर्याय समझना सबसे बड़ी भूल होगी। भारत का संविधान न तो आत्मसमर्पण का दस्तावेज़ है, न ही यह एकतरफा ‘शांति उपदेश’ की संहिता है। भारत ने स्वामी विवेकानंद से लेकर सावरकर तक, और संविधान सभा से लेकर वर्तमान तक हमेशा यही प्रतिपादित किया कि शांति की स्थिरता बल के संतुलन से आती है।

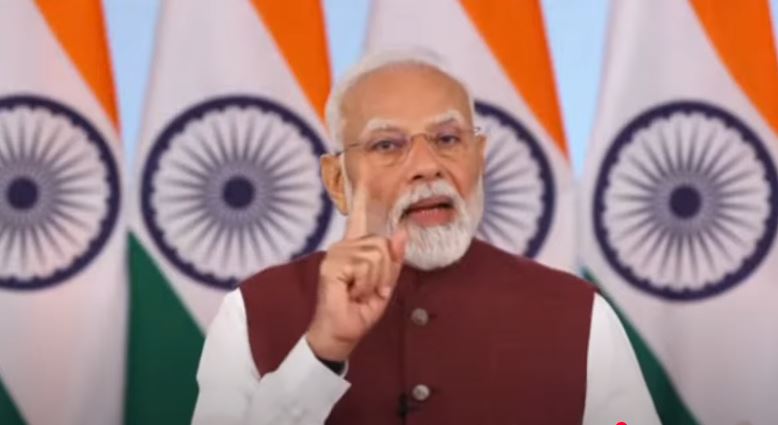

पंचशील और गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसे सिद्धांतों में भी भारत ने ‘शक्ति संतुलन’ को बनाए रखा। 1962 में चीन के विश्वासघात ने भारत को सिखाया कि नैतिकता तब तक काम नहीं करती, जब तक शक्ति उसके पीछे खड़ी न हो। आज भारत उस ऐतिहासिक कमजोरी को दोहराना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन “शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है।” इसी नए भारत की नीति का घोष है।

आज भारत को चाहिए कि अपनी वैचारिक पूंजी को “शक्ति-संपन्न बंधुत्व” के रूप में प्रस्तुत करे। तभी भारत ‘विश्व बंधुत्व’ का विश्वसनीय ध्वजवाहक बन सकता है।

सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत की भूमिका:

‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का अर्थ ‘निःशस्त्र आश्रमवास’ नहीं है। महाभारत इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कौरवों के दरबार में श्रीकृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर अवश्य पहुंचे, लेकिन जब दुर्योधन ने शांति को ठुकराया, तो श्रीकृष्ण ने युद्ध का समर्थन किया।

भारत की संस्कृति ‘प्रेम’ और ‘पराक्रम’ दोनों का संगम है। शांति उसी क्षण तक टिकाऊ है जब तक भारत अपने हितों की रक्षा में सक्षम है। भारत को आज फिर वही भूमिका निभानी चाहिए, पहले शांति का प्रस्ताव, पर यदि अस्वीकार हो तो निर्भीक बल-प्रदर्शन। भारत को अपनी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को निष्क्रिय नैतिकता तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे शक्ति-समर्थक सांस्कृतिक नेतृत्व के रूप में खड़ा करना चाहिए।

भारत के सामरिक हित: संतुलन नहीं, शक्ति संतुलन की राह

भारत को अब केवल ‘संतुलनकारी भूमिका’ निभाने के जाल में फंसने से बचना चाहिए। भारत को ‘शक्ति संतुलन’ की स्थिति हासिल करनी होगी। रूस के साथ संबंध बनाए रखते हुए भारत को चीन की आक्रामक चालों का प्रतिकार करना होगा।

अमेरिका और पश्चिम से साझेदारी करते हुए भी भारत को अपनी सैन्य, आर्थिक और सामरिक स्वायत्तता की रक्षा करनी होगी। भारत को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि वह किसी के पक्ष का स्थायी मोहरा नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र शक्ति केंद्र है जो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।

भारत के लिए कूटनीतिक प्रस्ताव:

- शक्ति-आधारित संतुलनकारी भूमिका — भारत किसी गुट का पिछलग्गू नहीं, बल्कि स्वतंत्र शक्ति केंद्र बने।

- शक्ति-संरक्षित मध्यस्थता — भारत शांति वार्ता का मंच तभी बन सकता है जब उसकी शक्ति विश्वसनीय हो।

- ब्रिक्स में शक्ति संतुलन बढ़ाना — चीन-रूस के वर्चस्व को चुनौती देने की हिम्मत दिखाए।

- मध्य-पूर्व में सामरिक नेतृत्व — केवल दूत नहीं, समाधानकर्ता बनकर खड़ा हो।

- संयुक्त राष्ट्र में निर्णायक सक्रियता — केवल प्रस्तावक नहीं, प्रभावशाली नीतिकार बनकर उभरे।

भारत को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि दुनिया ‘शांति के उपदेश’ से बदल जाएगी। शांति वही स्थापित करता है जो शक्तिशाली होता है। भारत को अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभानी होगी, ‘शांति का प्रहरी और शक्ति का स्रोत’ दोनों बनकर।

अगर भारत चूक गया, तो उसे फिर एक बार बाहरी गुटों की चालों में फंसकर अपनी स्वायत्तता खोनी पड़ेगी। अब भारत को “किसके साथ खड़ा होना है” नहीं, बल्कि “दुनिया को भारत के साथ खड़ा कैसे करना है”, यह तय करना होगा। समय बहुत तेजी से बीत रहा है, और यह निर्णय अब टालना भारत के हित में नहीं होगा।