जब राजशाही में क्रूर हत्याकांड सामने आते हैं, तो वह सिर्फ एक परिवार की निजी त्रासदी नहीं रह जाती, बल्कि पूरे देश की नियति को झकझोर डालती है। जून 2001 में नेपाल के शाही परिवार में घटी घटना ऐसी ही थी, एक ऐसी काली रात, जिसने एक नहीं, कई जिंदगियों को तबाह कर दिया और एक देश के पूरे युग का अंत कर दिया।

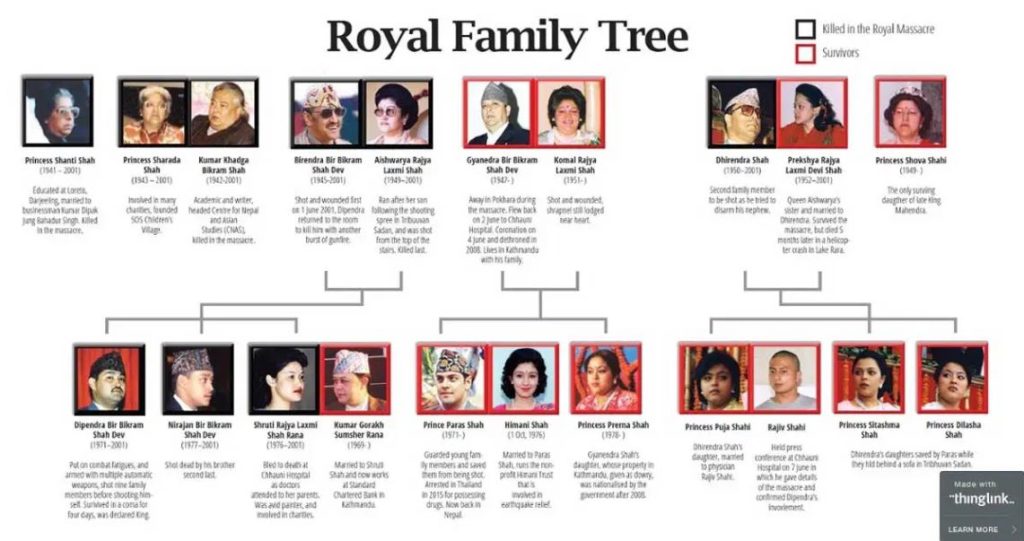

1 जून 2001 की शाम नेपाल के शाही परिवार की वह मासिक डिनर पार्टी चल रही थी, जो हर महीने दो बार शुक्रवार को हुआ करती थी। नारायणहिती महल के बिलियर्ड रूम में शाही परिवार के सभी प्रमुख सदस्य मौजूद थे, राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, उनके तीनों बच्चे दीपेंद्र, श्रुति और निराजन। साथ में राजा के छोटे भाई, बहनें, बहनोई, नाती-दामाद और कुछ खास मेहमान भी डिनर में शामिल थे।

सभी के लिए यह एक सामान्य पारिवारिक मिलन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह अंतिम मिलन सिद्ध होने वाला है। महल के कर्मचारियों और चश्मदीदों के अनुसार, क्राउन प्रिंस दीपेंद्र पहले से ही नशे में था। उसने फेमस ग्राउस व्हिस्की पी रखी थी और डिनर में खुलेआम गांजे का सिगरेट पीते दिखा था। एक मेहमान से बहस के बाद, उसके छोटे भाई निराजन और एक अन्य रिश्तेदार ने उसे उसके कमरे तक पहुंचाया था।

अपने कमरे में पहुंचकर दीपेंद्र ने तीन बार अपनी गर्लफ्रेंड देवयानी राणा को कॉल किया। देवयानी ने बाद में बताया कि उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी और बातचीत में वो काफी विचलित लग रहा था। आखिरी बार उसने कहा कि अब वो सोने जा रहा है। लेकिन इसके बाद उसने सैन्य वर्दी पहनी, तीन बंदूकें उठाईं, जिनमें से एक M16 असॉल्ट राइफल थी, और बाहर निकल गया।

नेपाल के राजकीय नरसंहार की पूरी गाथा

महल के एक कर्मचारी ने दीपेंद्र को सीढ़ियों के ऊपर देखा, लेकिन चूंकि उसे हथियारों का शौक था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। उसी समय बिलियर्ड रूम में डिनर चल रहा था। यह एक निजी आयोजन था, इसलिए वहां कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था।

दीपेंद्र ने सबसे पहले अपने पिता, राजा बीरेंद्र को निशाना बनाया। गोलियों की आवाज सुनकर कुछ कर्मचारी कांच के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। पर तब तक गोलियां चल चुकी थीं और भगदड़ मच चुकी थी। दीपेंद्र ने एक-एक करके अपने परिजनों पर गोलियां चलाईं, कई लोगों को वहीं मार डाला और कुछ गंभीर रूप से घायल हुए।

इसके बाद वह बाहर बगीचे की ओर निकला, जहां रानी ऐश्वर्या थीं। उसके छोटे भाई निराजन ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की और गिड़गिड़ाते हुए कहा, “भैया, ऐसा मत करो। अगर किसी को मारना है, तो मुझे मार दो।” लेकिन दीपेंद्र ने बेरहमी से अपने भाई को भी गोली मार दी। फिर अपनी मां को भी नहीं छोड़ा।

जब उसके चाचा ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, “अब बहुत हो गया, बंदूक मुझे दे दो,” तो दीपेंद्र ने उन्हें भी गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को गोली मार ली।

घटना के बाद दीपेंद्र को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो तीन दिन तक कोमा में रहा। उस दौरान संवैधानिक रूप से वो नेपाल का राजा माना गया, क्योंकि राजा बीरेंद्र की मृत्यु हो चुकी थी और दीपेंद्र उत्तराधिकारी था। 4 जून को, बेहोशी की हालत में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके चाचा ज्ञानेंद्र, जो उस रात महल में मौजूद नहीं थे, नेपाल के अंतिम राजा बने।

कुल मिलाकर, उस रात दीपेंद्र ने अपने ही परिवार के नौ सदस्यों की हत्या की और चार को घायल किया। जब वे अस्पताल में कोमा में थे, तब ज्ञानेंद्र ने एक बयान जारी किया कि यह घटना “स्वचालित हथियार गलती से चलने” की वजह से हुई है। बाद में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा बयान कानूनी और संवैधानिक बाध्यताओं के कारण दिया, क्योंकि जब तक दीपेंद्र जीवित था, उस पर आपराधिक रूप से आरोप नहीं लगाया जा सकता था।

सरकारी जांच में यही निष्कर्ष निकला कि हत्याओं के पीछे दीपेंद्र ही था, एक ऐसा राजकुमार, जो एक ही पल में राजा और हत्यारा दोनों बना।

क्राउन प्रिंस दीपेंद्र: एक जटिल और विवादास्पद व्यक्तित्व

नेपाल के राजकीय नरसंहार का केंद्र बने क्राउन प्रिंस दीपेंद्र का जन्म 27 जून 1971 को हुआ था, उस वक्त उसके पिता राजा बीरेंद्र नेपाल के राजा नहीं बने थे। दीपेंद्र ने अपनी शुरुआती और उच्च शिक्षा नेपाल में ही पूरी की, लेकिन किशोरावस्था में उसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ईटन कॉलेज भेजा गया। वहीं से उनकी सोच, जीवनशैली और पसंद-नापसंद में कई बदलाव आए।

दीपेंद्र को लेकर लोगों की राय बंटी हुई थी। कुछ उसे जिम्मेदार, गंभीर और शालीन मानते थे। वहीं कुछ का कहना था कि जब उसे माता-पिता का पूरा समय नहीं मिल पाता था, तो वो बेहद गुस्सैल और क्रूर हो जाता था। महल में 26 वर्षों तक काम कर चुके एक कर्मचारी ने 2011 में कहा था, “शायद उसे वो अपनापन और स्नेह नहीं मिला, जो एक बच्चे को मिलना चाहिए था। मैं यही मानता हूं।”

बचपन से ही दीपेंद्र को बंदूकों का जुनून था। महज आठ साल की उम्र में उसे पहली बंदूक मिली थी। जब वो पिता के साथ सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों पर जाता था, तो सैनिकों से हथियार मांग लेता था, और उन्हें अभ्यास के लिए इस्तेमाल करता था। जहां शाही परिवार के अन्य सदस्य अपने हथियारों को संभालकर रखते थे, वहीं दीपेंद्र लोडेड बंदूकें ऐसे कमरे में छोड़ देता था जैसे वे कपड़े हों। वो रोज़ घंटों तक निशानेबाज़ी का अभ्यास करता था कि महल के कर्मचारी गोलियों की आवाज़ के आदी हो चुके थे।

किशोरावस्था में ही दीपेंद्र को अपने ही परिवार की एक दूर की कज़िन से प्रेम हो गया था। लेकिन जब उसकी मां रानी ऐश्वर्या को इसका पता चला, तो उन्होंने इस रिश्ते को सख्ती से खारिज कर दिया और दीपेंद्र को इंग्लैंड भेज दिया गया।

ईटन कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात देवयानी राणा से हुई, जो नेपाल के धनी और प्रभावशाली राणा परिवार से ताल्लुक रखती थीं। देवयानी का परिवार नेपाल के आखिरी राणा प्रधानमंत्री का वंशज था, और उनकी नानी एक पूर्व भारतीय रियासत से थीं। पहली ही मुलाकात में दीपेंद्र उनसे बेहद प्रभावित हुआ और जल्दी ही यह रिश्ता गहराता गया।

लेकिन समस्या यह थी कि नेपाल का शाही परिवार इस रिश्ते के पक्ष में नहीं था। देवयानी के खानदान की पृष्ठभूमि, जाति और राजनीतिक विरासत को लेकर आपत्तियाँ थीं। यह डर था कि यह रिश्ता शाही परिवार की प्रतिष्ठा को कमजोर कर सकता है या दीपेन्द्र को विदेशी प्रभाव में ले जा सकता है। एक अफवाह तो यह भी थी कि जब देवयानी की मां रानी ऐश्वर्या से मिलने गईं, तो उन्हें साफ़-साफ़ चेतावनी दी गई कि उनकी बेटी विलासिता की आदी है और शाही जीवन की बंदिशें उसे रास नहीं आएंगी।

राजा बीरेंद्र भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि यदि दीपेंद्र देवयानी से शादी करेंगे, तो उन्हें उत्तराधिकारी पद से हटा दिया जाएगा।

सिंहासन और शादी, दबाव बढ़ता गया

साल 2001 में, दीपेंद्र 30 साल का होने वाला था, और उस पर जल्दी शादी करने के लिए परिवार का दबाव बढ़ता जा रहा था। परिवार ने इसके लिए दो लड़कियों का चयन भी कर लिया था। राजमहल और जनता, दोनों को उम्मीद थी कि वो जल्द विवाह कर सिंहासन की परंपरा को आगे बढ़ाए।

उसका सैन्य करियर अच्छा चल रहा था, जनता में उसकी छवि लोकप्रिय थी, और उसे भावी राजा के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन देवयानी के साथ रिश्ते को लेकर बनी पारिवारिक दूरी ने उसे भीतर से कुंठित और विद्रोही बना दिया।

मई 2001 के अंत में एक अखबार ने सवाल उठाया था कि दीपेंद्र अब तक अविवाहित क्यों हैं और क्या इससे उनकी गद्दी पर दावेदारी कमजोर हो सकती है? लेख में लिखा था कि वे शायद नेपाल के पहले शाही उत्तराधिकारी हैं जो लगभग 30 की उम्र तक भी अविवाहित हैं। साथ ही यह भी लिखा कि आम नेपाली नागरिक चाहते हैं कि उनकी शादी जल्द और धूमधाम से हो।

पर दीपेंद्र ने शायद तय कर लिया था, अगर वो अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं कर सका, तो फिर शादी ही नहीं करेगा। यही जिद और प्रेम के अस्वीकार ने धीरे-धीरे उसकी एक ऐसी मानसिक स्थिति बना दी, जो 1 जून की रात उस भयानक हिंसा में बदल गई।

कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 1990 के संवैधानिक बदलाव—जिसके बाद राजा केवल सांकेतिक पद बनकर रह गए थे, ने भी दीपेंद्र के मन में असंतोष भरा। एक ओर उसे जिम्मेदारियां निभानी थीं, दूसरी ओर सीमित अधिकार थे। शायद इसी वजह से जब उसे निजी जीवन में निराशा और पारिवारिक दबाव मिला, तो मानसिक संतुलन का बाँध टूट गया।

हत्या के बाद की राजनीति और राजशाही का पतन

1 जून 2001 की वह रात सिर्फ नेपाल के शाही परिवार के लिए त्रासदी नहीं थी, वह पूरे राष्ट्र के लिए एक झटका थी। शाही महल के भीतर हुई इस सामूहिक हत्या ने न केवल परिवार को उजाड़ दिया, बल्कि देश की लोकतांत्रिक यात्रा की दिशा भी बदल दी।

तीन दिन कोमा में रहने के बाद जब दीपेंद्र की मृत्यु हुई, तब तक नेपाल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जनता स्तब्ध थी, मीडिया सन्न था, और पूरे देश में अफवाहों का बाजार गर्म था। क्या सचमुच एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के नौ लोगों को मौत के घाट उतार दिया? या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या दीपेंद्र मानसिक रूप से अस्थिर था, या फिर उसे किसी ने जान-बूझकर दोषी ठहराया?

सरकार ने तत्काल एक जांच समिति गठित की, लेकिन जनता का भरोसा उसमें नहीं बन पाया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि हत्याओं के लिए दीपेंद्र ही जिम्मेदार था और इसमें किसी साजिश के प्रमाण नहीं मिले। हालांकि इस निष्कर्ष से सवाल खत्म नहीं हुए।

कई लोगों को आश्चर्य था कि उस रात ज्ञानेंद्र महल में क्यों नहीं थे, जबकि उनका पूरा परिवार मौजूद था। साथ ही, यह भी संदेह पैदा हुआ कि इतने संगठित और तेज़ हमले को अंजाम देना क्या अकेले दीपेंद्र के बस की बात थी? क्या वो मानसिक रूप से इतना अस्थिर हो सकता था कि सबकुछ अचानक तय कर लिया? या फिर वे लंबे समय से मानसिक और भावनात्मक दबाव में था और यह विस्फोट पहले से पक रही एक अंतर्वेदना का परिणाम था?

इन तमाम सवालों के बीच 4 जून को ज्ञानेंद्र सिंह नेपाल के राजा बने। हालांकि उन्होंने पदभार संभालते ही कहा कि वे राजा बीरेंद्र की ‘लोकतांत्रिक दृष्टि’ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जनता का भरोसा टूट चुका था। उनके शासनकाल के दौरान जनभावना राजतंत्र के खिलाफ होती चली गई।

2001 के बाद नेपाल में राजशाही को लेकर लगातार असंतोष बढ़ता गया। राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी विद्रोह और लोकतांत्रिक आंदोलनों ने देश को धीरे-धीरे एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। और आखिरकार, 2008 में नेपाल की संविधान सभा ने राजशाही को समाप्त कर देश को आधिकारिक रूप से गणराज्य घोषित कर दिया।

एक अंत जो पहले से लिखा जा चुका था?

दीपेंद्र की निजी कुंठा, पारिवारिक असहमति और राजनीतिक असंतुलन का जो विस्फोट 1 जून 2001 की रात हुआ, वह केवल एक परिवार की बर्बादी नहीं थी। बल्कि एक पूरे युग के अंत की शुरुआत थी।

नेपाल की जनता दशकों तक श्री पाँच राजा बीरेंद्र को एक शांतिप्रिय, उदार और सम्मानित राजा के रूप में देखती रही थी, उसके लिए यह घटना एक बहुत बड़ा सदमा थी। दीपेंद्र, जिसे देश का भविष्य माना जाता था, वही देश के विनाश का सूत्रधार बन गया। अगर यह कहा जाए कि शाही परिवार के भीतर ही नेपाल की राजशाही का अंत लिखा जा चुका था, तो शायद गलत न होगा।

नेपाल का लोकतंत्र और राजशाही: एक लंबे टकराव की कहानी

बीसवीं सदी का उत्तरार्ध नेपाल के लिए बदलावों का दौर था—एक ऐसा समय जब देश ने लोकतंत्र की ओर पहला क़दम बढ़ाया, लेकिन उसे राजशाही की दीवारें बार-बार रोकती रहीं। कहीं भीतर से एक पुरानी सत्ता को बनाए रखने की जिद थी, तो कहीं बाहर जनता के भीतर लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की बेचैनी। इसी संघर्ष की कहानी है नेपाल की राजनीतिक यात्रा।

राजा ने ही की लोकतंत्र की शुरुआत—और फिर ठुकरा दिया

1959 की शुरुआत में, राजा महेन्द्र सिंह ने नेपाल का नया संविधान जारी किया। इसके ज़रिए देश में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए और राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ। लेकिन लोकतंत्र की यह शुरुआत अल्पकालिक साबित हुई।

सिर्फ एक साल बाद, 1960 में राजा महेन्द्र ने इसे ‘असफल प्रयोग’ कहकर खारिज कर दिया और घोषणा करदी कि नेपाल अब एक पार्टीविहीन व्यवस्था से संचालित होगा। राजनीतिक दलों पर पाबंदी लग गई और सत्ता पूरी तरह राजमहल में सिमट गई। यह केंद्रीकृत शासन 30 वर्षों तक चला।

1972 में राजा महेन्द्र के निधन के बाद, उनके बेटे बीरेंद्र सिंह शाह गद्दी पर बैठे। बीरेंद्र ने 1980 में कुछ राजनीतिक सुधार किए, लेकिन वे सतही साबित हुए। विपक्षी दलों पर पाबंदियां जारी रहीं, और राजशाही की पकड़ ढीली नहीं पड़ी। धीरे-धीरे लोगों के भीतर सत्ता के इस स्वरूप के प्रति असंतोष बढ़ने लगा।

जनता का सब्र टूटा, सड़कों पर उतरी क्रांति

1989 आते-आते देश में असंतोष खुलकर उभरने लगा। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, नेपाल के राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर ‘जन आंदोलन’ की शुरुआत की, जिसका मकसद था बहुदलीय लोकतंत्र की बहाली।

सरकार ने सख्त प्रतिक्रिया दिखाई। फरवरी 1990 में कई राजनीतिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, और सरकार-विरोधी अख़बारों पर पाबंदी लगा दी गई। माहौल तनावपूर्ण होता गया। इसी बीच राजा बीरेंद्र ने रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे लोकतंत्र के लिए संवैधानिक रास्ता अपनाएं और राजशाही के साथ खड़े रहें।

लेकिन जनता अब सुनने को तैयार नहीं थी।

इसी फरवरी के अंत में एक प्रदर्शन पर पुलिस की गोली से 12 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई, और विरोध की लपटें पूरे देश में फैल गईं। छात्र संगठन, नागरिक समूह और राजनीतिक दल एकसाथ सड़कों पर उतर आए। राजधानी काठमांडू और पाटन जैसे शहरों में बड़े मार्च हुए। अप्रैल की शुरुआत में पाटन में पुलिस फायरिंग में और भी कई लोग मारे गए।

काठमांडू में जब करीब दो लाख लोग राजशाही के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जमा हुए, तो हालात बेकाबू हो गए। कई जगहों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, यहां तक कि प्रधानमंत्री की कार और राजा महेन्द्र की एक मूर्ति को भी निशाना बनाया गया। कुछ पुलिसकर्मी सिर्फ देखते रहे।

बढ़ते दबाव में, 8 अप्रैल 1990 को राजा बीरेंद्र ने राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया। यह फैसला एक निर्णायक मोड़ था।

नेपाल में लोकतंत्र की वापसी और राजशाही का नया चेहरा

जन आंदोलन के बाद संविधान का एक नया प्रारूप तैयार किया गया, जो नवंबर 1990 में लागू हुआ। इस संविधान ने नेपाल को एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया, जहां राजा को सरकार के फैसलों की ज़िम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया।

दिखने में यह एक ऐतिहासिक सुधार था, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत कुछ अधूरा रह गया था। सत्ता का चरित्र बदला जरूर, पर उस पर सवाल भी कायम रहे।

जब परिवर्तन अधूरा रह गया: गृहयुद्ध और भीतर पलता विद्रोह

1990 के बाद भले ही नेपाल में लोकतंत्र लौट आया था, लेकिन यह लौटाव पूरा नहीं था। जनता ने जिस गहराई से बदलाव की उम्मीद की थी, वह संविधान और सरकार की नीतियों में झलकता नहीं था। नतीजा यह हुआ कि 1996 में देश एक और बड़े संकट में घिर गया, गृहयुद्ध।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (CPN) ने राजशाही और सरकार के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ दिया। उनके अनुसार, यह लोकतंत्र सिर्फ नाम का था, वास्तव में सत्ता अब भी कुछ हाथों में ही थी। पार्टी ने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और देश के विभिन्न हिस्सों में सरकार की पकड़ को चुनौती देने लगी।

यह संघर्ष दस साल तक चला और हजारों लोगों की जान गई। जब 2001 में शाही परिवार का नरसंहार हुआ, तब यह गृहयुद्ध अपने चरम पर था। इसी पृष्ठभूमि में दीपेंद्र को देखना ज़रूरी है।

एक ओर वो देश का भावी राजा बनने वाला था—लेकिन जिस राजतंत्र को वो विरासत में पाता, वह आग की लपटों से घिरी सिर्फ एक प्रतीकात्मक संस्था मात्र थी। राजा बीरेंद्र ने 1990 के बाद बहुत-सी शक्तियां छोड़ दी थीं। कहा जाता है कि दीपेंद्र इससे नाराज़ था।

कुछ लोगों का मानना है कि दीपेंद्र का गुस्सा सिर्फ निजी जीवन तक सीमित नहीं था, उसका असंतोष राजनीतिक भी था। वो मानता था कि 1990 के जन आंदोलन के बाद राजा ने जो ताक़तें खो दी थीं, वह अब कभी वापस नहीं मिलेंगी। देश गृहयुद्ध में उलझा था, और शाही परिवार की भूमिका कम होती जा रही थी। शायद दीपेंद्र को लगता था कि उसे जो सत्ता मिलनी चाहिए थी, वह पहले ही खो दी गई है।

जब महल सुनसान हुआ: शाही नरसंहार का मातम

2 जून 2001 को, नेपाल के शाही परिवार के उन नौ सदस्यों का अंतिम संस्कार किया गया, जिनकी हत्या 1 जून की रात को हुई थी। अंतिम संस्कार काठमांडू के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर के सामने हुआ। हजारों की भीड़ मौन होकर खड़ी थी, लेकिन उनके मन में सिर्फ शोक नहीं था, सवाल भी थे।

4 जून को, जब कोमा में पड़े दीपेंद्र की मौत हुई, तब उसके चाचा ज्ञानेंद्र सिंह ने गद्दी संभाली। लेकिन जनता इस बदलाव को सहजता से नहीं ले सकी। “स्वचालित हथियार गलती से चल गया”, इस सरकारी बयान पर किसी ने भरोसा नहीं किया। अफवाहें फैलने लगीं, क्या यह पूरी घटना एक सोची-समझी साजिश थी? क्या ज्ञानेंद्र खुद इसमें शामिल थे? या फिर सरकार ने सच्चाई को छुपा लिया था?

राजधानी में 4 जून को कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन फिर भी दंगे भड़क उठे। तीन प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी गई। अगली रात 14 और लोग घायल हुए, और 460 को गिरफ्तार किया गया। जनता भटकी हुई थी और गुस्से में थी।

12 जून को एक विशेष हिंदू ‘कट्टो’ अनुष्ठान किया गया, जिसमें मृत राजा की आत्मा को नेपाल से ‘विदा’ किया गया। लेकिन इस आध्यात्मिक शुद्धिकरण से भी जनमानस का संदेह नहीं मिटा।

सरकार ने जांच के लिए दो सदस्यीय समिति बनाई, जिसमें नेपाल के मुख्य न्यायाधीश और संसद के स्पीकर शामिल थे। एक हफ्ते बाद, 14 जून को रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। रिपोर्ट में “हथियार अपने-आप चल गया” वाली थ्योरी खारिज कर दी गई, और सारी जिम्मेदारी दीपेंद्र पर डाल दी गई।

लेकिन छह पन्नों की इस रिपोर्ट में कई सवालों के जवाब नहीं थे, ना कोई फॉरेंसिक डिटेल, ना ऑटोप्सी रिपोर्ट, और ना ही यह साफ किया गया कि दीपेंद्र की मौत आत्महत्या से हुई या नहीं। रिपोर्ट में बस इतना कहा गया कि उसने “काले रंग का कोई अज्ञात पदार्थ” सेवन किया था।

ब्रिटेन की स्कॉटलैंड यार्ड ने जांच में मदद की पेशकश की थी, लेकिन सरकार ने उसे ठुकरा दिया। लोगों को यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि दीपेंद्र, जो देश का भावी राजा था, ऐसा कुछ कर सकता था। और अगर उसने किया भी, तो क्यों? सवाल थे, लेकिन जवाब नहीं।

गद्दी रह गई, पर सम्मान चला गया: ज्ञानेंद्र का राज और राजशाही का अंत

जब ज्ञानेंद्र का राज्याभिषेक हुआ, तब जनता सदमे में थी, और उसके मन में उनके प्रति विश्वास की जगह संशय था। उन्हें बड़े भाई बीरेंद्र की तरह सम्मान और स्नेह कभी नहीं मिला। और जो उनसे राजशाही को स्थिरता देने की आशा थी, वह भी टूट गई।

मई 2002 में, ज्ञानेंद्र ने चुने हुए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को समर्थन दिया, जब देउबा ने 1999 में चुनी गई संसद को भंग कर दिया। लेकिन इसी साल अक्टूबर में, ज्ञानेंद्र ने देउबा को बर्खास्त कर दिया और सरकार की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली।

2002 से 2005 के बीच, उन्होंने तीन प्रधानमंत्रियों को केवल इस वजह से हटाया कि वे न तो चुनाव करा पा रहे थे, और न ही माओवादी कम्युनिस्ट विद्रोहियों से सफल बातचीत कर सके थे। 1 फरवरी 2005 को, देउबा को दूसरी बार बर्खास्त करने के बाद, ज्ञानेंद्र ने खुद को पूर्ण शासक घोषित कर दिया और कहा कि वे देश में 36 महीनों में “शांति और स्थायित्व” ले आएंगे।

लेकिन जो तरीका उन्होंने अपनाया, वह उनके भाई के शासन से बिल्कुल अलग था।

ज्ञानेंद्र का शासन वादों से भरा था, लेकिन जनता के अधिकारों को लगातार कुचला गया। नागरिक स्वतंत्रता सिमट गईं, प्रेस पर अंकुश लगाया गया, और जो कोई भी उनके खिलाफ बोलता, उसे चुप करा दिया गया। लोकतंत्र के नाम पर शुरू हुई इस प्रक्रिया में, नेपाल फिर एक बार तानाशाही के साये में लौटता दिखा।

अप्रैल 2006 में, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) और सात राजनीतिक दलों के गठबंधन ने काठमांडू में ज़बरदस्त प्रदर्शन और हड़तालें शुरू कर दीं। 5 अप्रैल से पुलिस की कार्रवाई और हिंसा तेज़ हो गई। 24 अप्रैल तक हालात इतने खराब हो चुके थे कि कम-से-कम 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी थी और हज़ार से ज़्यादा घायल हो चुके थे।

21 अप्रैल को जब राजधानी की सड़कों पर लाखों लोग उतर आए, तो ज्ञानेंद्र ने घोषणा की कि वे राजनीतिक नियंत्रण जनता को सौंपेंगे और ‘सेवन पार्टी एलायंस’ (SPA) को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन SPA और माओवादी दोनों ने इस प्रस्ताव को अधूरा बताया और अस्वीकार कर दिया।

तीन दिन बाद, 24 अप्रैल 2006 को, ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा। उन्होंने संसद को बहाल कर दिया, जिसे पहले भंग कर दिया गया था। SPA ने इसे स्वीकार किया, जबकि माओवादी कम्युनिस्टों ने अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की।

18 मई को, संसद ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसके तहत राजा को लगभग सभी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। ज्ञानेंद्र अब महज़ एक प्रतीक बनकर रह गए थे।

2008: सदियों पुरानी शाही परंपरा का अंत हुआ

अगले दो वर्षों में नेपाल की संक्रमणकालीन सरकार ने गणराज्य की नींव तैयार की। और 28 मई 2008 को, नेपाल ने खुद को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया। राजशाही को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। ज्ञानेंद्र को महल छोड़ना पड़ा।

2001 में हुई शाही हत्या ने नेपाल की राजशाही को ऐसा झटका दिया, जिससे वह कभी उबर नहीं सकी। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र के हाथों हुए हत्याकांड से एक साथ पूरा राजघराना उजड़ गया, यह रूसी रोमानोव्स के बाद शाही इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी बन गई।

2025: आज फिर धधक उठा नेपाल

जनता के विश्वसनीय राजा बीरेंद्र अगर जीवित रहते, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन उनके भाई को न जनता ने अपनाया, न इतिहास ने। पर आज 2025 में, लोकतंत्र घोषित होने के 17 साल बाद नेपाल एक बार फिर जल रहा है, एक बार फिर लोकतंत्र हटाने और राजशाही वापिस लाने की माँग की जा रही है और इसके अगुवा इस बार भी राजा ज्ञानेंद्र हैं।

श्रीजी अरविंद सिंह मेवाड़, जिन्होंने राजस्थानी संस्कृति को विश्वव्यापी बना दिया