“कोई कानून का जानकार बताए—क्या वाकई भारत की सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति को आदेश दे सकती है?”

यह सवाल अब सिर्फ किसी सोशल मीडिया पोस्ट का उत्तेजक नारा नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मूल आत्मा से जुड़ा संवैधानिक संकट बन चुका है। ताज़ा घटनाक्रम में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोई भी विधेयक राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास अधिकतम तीन महीने से अधिक लंबित नहीं रहना चाहिए—अन्यथा वह स्वतः कानून बन जाएगा।

यह निर्देश सुनते ही कई संवैधानिक विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि और नागरिक चौंक गए। सवाल सीधा है—क्या सर्वोच्च न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति जैसे गरिमामयी और कार्यपालिका के प्रमुख पद को इस तरह आदेशित कर सकती है?

Table of Contents

विधायी प्रक्रिया और राष्ट्रपति की भूमिका

भारतीय संविधान यह व्यवस्था करता है कि संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा दी जाती है। अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 200 इसी प्रक्रिया की व्याख्या करते हैं। हालांकि इनमें “as soon as possible” शब्द ज़रूर प्रयुक्त है, लेकिन इसमें कोई स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

ऐसे में अदालत द्वारा सीधा समय बंधन (तीन माह) तय करना—क्या यह न्यायिक व्याख्या की सीमा से बाहर नहीं है? विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल एक बार से अधिक किसी विधेयक को वापस नहीं भेज सकते, लेकिन वे हस्ताक्षर करने या विचार करने में कितना समय लेंगे—इसकी सीमा तय करना कार्यपालिका की व्यावहारिक ज़िम्मेदारी है, न कि न्यायपालिका का विषय।

न्यायिक समीक्षा बनाम न्यायनिर्माण

भारतीय न्यायपालिका का मूल धर्म है—संविधान और कानून की व्याख्या और समीक्षा करना, न कि स्वयं नया कानून गढ़ना या विधायिका के स्थान पर निर्णय लेना।

यदि अदालत यह कहे कि “कोई विधेयक तीन माह से ज़्यादा राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास नहीं रह सकता”, तो यह तय करना कि वह कानून माने जाए या नहीं—क्या यह सीधा विधायिका के विशेषाधिकार का अतिक्रमण नहीं?

और फिर प्रश्न उठता है—अगर अदालत ऐसा आदेश राष्ट्रपति को देती है, तो क्या यह संविधान में दी गई शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) की भावना के खिलाफ नहीं?

वक़्फ़ एक्ट: टकराव की एक नई जमीन

जब न्यायपालिका विधायिका को चुनौती देने लगे…

सुप्रीम कोर्ट की हालिया कार्यवाही में वक़्फ़ एक्ट पर एक अहम मोड़ तब आया जब बिना पूरी बहस के न्यायालय ने निर्देश जारी कर दिया कि “इस कानून के तहत फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं की जाए।” यह आदेश चौंकाने वाला था, क्योंकि जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाए और उसे कार्यपालिका की मंजूरी मिल जाए, तब उसे न्यायिक स्थगन (interim stay) देना — वह भी बिना पूर्ण बहस के — सीधे-सीधे विधायिका और कार्यपालिका दोनों की संवैधानिक स्वीकृति को दरकिनार करना है।

क्या न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह केवल शक या अपील की संभावना के आधार पर एक पूरे अधिनियम को रोके?

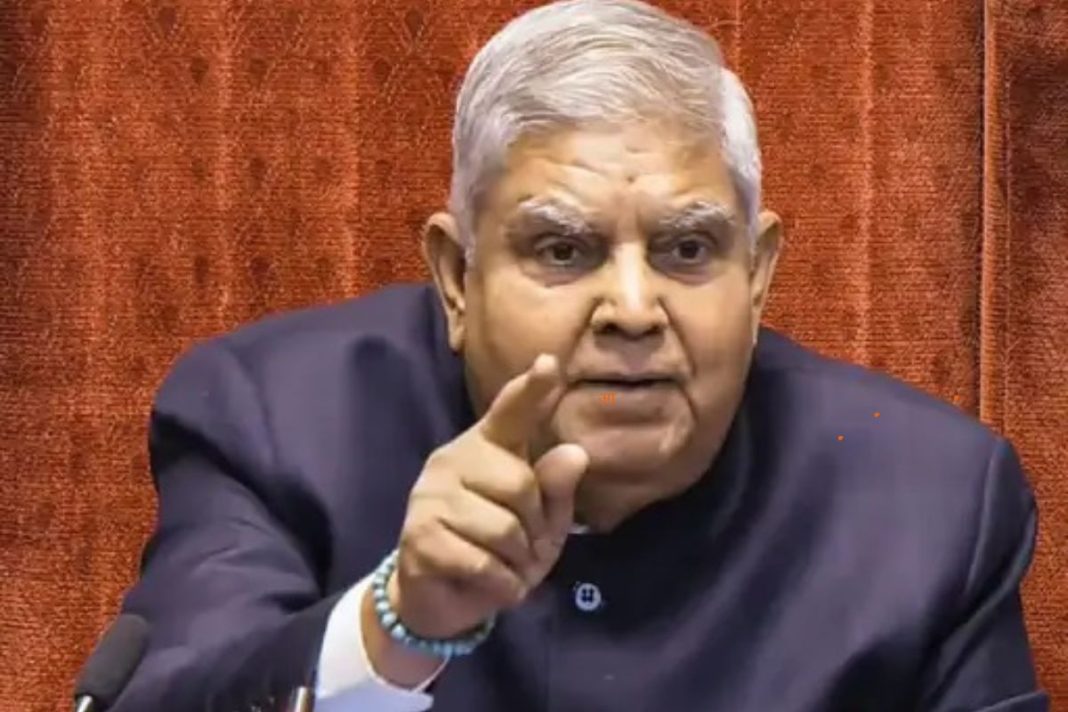

“झुका हुआ जाट…”? — उपराष्ट्रपति पर कटाक्ष और करारा जवाब

हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को “झुका हुआ जाट” और “टूटी खाट” जैसे शब्दों से तंज कसा था। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति ने खुले मंच से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली और उसके अधिकारों के विस्तार पर सवाल उठाया, एक बात स्पष्ट हो गई—धनखड़ मौन रहने वाले नहीं हैं।

उन्होंने जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को सीधी चेतावनी दी और न्यायिक जवाबदेही की कमी को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बनाया, उससे संदेश साफ था: “अगर संविधान की सीमाओं से न्यायपालिका बाहर जाएगी, तो देश को चुप नहीं रहना चाहिए।” यही वजह थी कि जनता के एक बड़े वर्ग ने इसे एक सटीक हस्तक्षेप माना — ऐसा हस्तक्षेप जो लोकतंत्र में संतुलन बनाने के लिए ज़रूरी था।

“मोदी की चक्की धीरे चलती है…”

वक्फ़ बिल विवाद पर कोर्ट के अंतरिम आदेश को लेकर भाजपा समर्थक वर्ग में तीव्र प्रतिक्रिया दिखी। “मोदी की चक्की धीरे पीसती है, लेकिन बारीक पीसती है”—यह कहावत आजकल सोशल मीडिया में न्यायपालिका के संदर्भ में दोहराई जा रही है।

इसका आशय यह है कि अगला बड़ा सुधार शायद कोलेजियम प्रणाली पर हो, जहां न्यायपालिका स्वयं अपने जज चुनती है — और इस प्रक्रिया में जनता, संसद और कार्यपालिका, सभी को बाहर रखा गया है। क्या अब वह समय आ गया है जब भारत में ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी (न्यायिक जवाबदेही) एक राष्ट्रीय मुद्दा बने?

पॉकेट वीटो बनाम संवैधानिक मर्यादा

क्या “तीन महीने में फैसला” वाला आदेश संवैधानिक है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 और 200 में यह ज़रूर कहा गया है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को किसी विधेयक पर “as soon as possible” यानी “यथाशीघ्र” निर्णय लेना है, लेकिन इसका कोई निश्चित समयसीमा उल्लेखित नहीं है।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह तय कर देना कि “तीन माह के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य है, अन्यथा विधेयक स्वतः पारित मान लिया जाएगा”, दो अलग अर्थ उत्पन्न करता है:

अर्थ एक: कार्यपालिका पर सीधा निर्देश

यह उस बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसे शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के रूप में जाना जाता है। न्यायपालिका का यह आदेश कार्यपालिका की संप्रभुता में सीधा हस्तक्षेप है।

अर्थ दो: विधायिका पर भी आक्षेप

यदि न्यायपालिका तीन महीने की छूट तय कर दे, तो इसका यह भी मतलब निकलता है कि उसे यह अधिकार है कि वह विधायिका के कार्य पर समयसीमा थोपे, और यह विधायिका की संप्रभुता का अतिक्रमण होगा। यह वह बिंदु है, जिस पर शायद उपराष्ट्रपति तक का ध्यान नहीं गया — परंतु संविधान प्रेमियों को ज़रूर जाना चाहिए।

समाधान क्या है?

भारतीय विधायिका अपने कार्य सत्रों (sessions) के अनुसार करती है। जब संसद या विधानसभा कोई विधेयक पारित करती है, तो उसकी मंशा यही होती है कि उसी सत्र में वह प्रक्रिया पूरी हो। इसलिए उपयुक्त समाधान यह हो सकता है:

“कार्यपालिका को भी उस सत्र की अवधि में ही निर्णय देना अनिवार्य हो।” यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति या राज्यपाल देरी करें, तो कारण को स्पष्ट रूप से दर्ज करना आवश्यक हो। “as soon as possible” का मतलब तीन महीने नहीं, बल्कि ‘बिना कारण यथाशीघ्र’ होना चाहिए — चाहे वह एक सप्ताह हो या एक दिन।

वरना यह सत्ता का “pocket veto” बन जाता है — यानी कोई विधेयक महीनों तक राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास पड़ा रहे, बिना अस्वीकृति या स्वीकृति के।

न्यायपालिका की निरंकुशता: अब नहीं तो कब रोका जाएगा?

जब स्वयं अपनी नियुक्ति करने लगे “न्याय”, तो न्याय कहां बचेगा?

पिछले कुछ वर्षों में, न्यायपालिका पर एक के बाद एक संविधान से परे जाने के आरोप लगते रहे हैं।

– कभी यह कोलेजियम सिस्टम के जरिए स्वयं अपनी नियुक्तियाँ करने की प्रक्रिया को लेकर था,

– कभी यह कार्यपालिका के निर्णयों पर बार-बार रोक लगाने को लेकर,

– और अब विधायिका द्वारा पारित अधिनियमों को बिना बहस के “अस्थायी रूप से रोक देने” की प्रवृत्ति को लेकर।

वक्फ़ एक्ट पर बिना बहस के स्टे — लोकतंत्र का अपहरण?

वक़्फ़ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिना पूर्ण बहस के यह आदेश दे देना कि “नई नियुक्तियाँ न की जाएँ”—अपने आप में एक गंभीर सवाल उठाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे अधिनियम को रोक दे जिसे संसद ने पारित किया हो और जिसे कार्यपालिका की मंजूरी प्राप्त हो चुकी हो — वह भी बिना यह घोषित किए कि वह अधिनियम संविधान के विरुद्ध है?

अगर हां, तो इसका अर्थ यह हुआ कि विधायिका और कार्यपालिका अब न्यायपालिका के अधीन हैं, और यह भारत के लोकतंत्र की आत्मा का अपहरण है।

“न्याय मंदिर” में अन्याय?

न्यायिक जवाबदेही की समस्या अब सिर्फ एक वैचारिक बहस नहीं, बल्कि एक सुलगता हुआ लोकतांत्रिक सवाल बन चुकी है। हाल ही में एक जज के घर से 12 करोड़ रुपये मिलने की खबर आई — लेकिन न कोई FIR, न जांच, न दंड। ऐसी स्थिति में सवाल उठना स्वाभाविक है: “क्या न्यायपालिका किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है?”

उपराष्ट्रपति का हस्तक्षेप: एक चेतावनी

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वक्तव्य—कि न्यायपालिका संविधान की सीमा में रहे—केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि कार्यपालिका की तरफ़ से न्यायपालिका को दी गई संवैधानिक चेतावनी थी।

उनकी बात इसलिये भी वज़नदार है क्योंकि वह स्वयं भारत के प्रमुख संविधान विशेषज्ञों में गिने जाते हैं। किरण रिजिजू जैसे मंत्री भी इसी सुर में बोले—यानी यह एक सुसंगठित संकेत था कि अब सरकार ज्यूडिशियल ओवररीच को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है।

सर्वोच्चता किसकी?

भारतीय लोकतंत्र के तीन स्तंभों में यदि कोई सबसे ऊंचा है, तो वह है विधायिका। क्योंकि वही जनता द्वारा चुनी जाती है, और वही संविधान में संशोधन, कार्यपालिका की नियुक्ति और न्यायालय की दिशा तय करने का अधिकार रखती है।

न्यायपालिका का काम न्याय देना है, नीति तय करना नहीं।

कार्यपालिका का काम शासन चलाना है, जजों की नियुक्ति तय करना नहीं।

और विधायिका का काम कानून बनाना है, न्यायपालिका से अनुमति लेना नहीं।

जब ये सीमाएं धुंधली होने लगें, तब संविधान संकट में होता है। विधेयक पर तीन महीने की समयसीमा तय कर देना, राष्ट्रपति को आदेशित करना, वक़्फ़ एक्ट पर बिना बहस के स्टे दे देना — यह सब सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक के बाद एक उन सीमाओं का अतिक्रमण है, जो लोकतंत्र को बचाए रखती हैं।

क्या अब समय नहीं आ गया है कि जनता न्यायपालिका से पूछे:

- “आप किसके प्रति उत्तरदायी हैं?”

- “आपकी गलती पर कौन सज़ा देगा?”

- “क्या संविधान सिर्फ एक स्तंभ के लिए बना है?”

उपराष्ट्रपति की चेतावनी, सरकार की प्रतिक्रिया, और जनता का आक्रोश—ये सब मिलकर यह साफ संकेत दे रहे हैं: संविधान सर्वोपरि है। लोकतंत्र की आत्मा विधायिका में है। और न्याय का मंदिर, सबसे पहले न्याय का पालन करे।